SCMとは?初心者でもわかるサプライチェーンマネジメントの基本

はじめに

近年、ビジネスやニュースでよく耳にする「SCM」という言葉。Supply Chain Management(サプライチェーンマネジメント)の略語ですが、いまいちイメージしにくいという方も多いのではないでしょうか。

実はSCMは、私たちが日々買っているコンビニの商品やネット通販の商品が、どのようにスムーズに手元に届くかという仕組みに深く関わっています。

この記事では、初心者にもわかりやすく、SCMの意味、重要性、メリット、事例、そして未来について図解を交えて解説します。

SCMとは?サプライチェーンマネジメントの意味

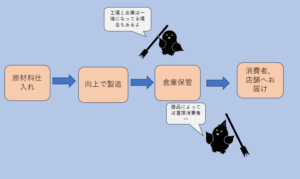

SCMとは「サプライチェーンマネジメント(Supply Chain Management)」の略で、原材料の調達から製造、物流、販売、消費者に届くまでの“流れ全体”を最適化する経営手法です。

例えば、1本のペットボトル飲料を例にとっても、以下のような流れがあります。

原材料の仕入れ(プラスチック、ラベル、水など)

工場での製造

倉庫への保管

トラックでの輸送

店頭での販売

この一連の流れを“チェーン(鎖)”としてとらえ、無駄や遅れ、在庫の偏りをなくすのがSCMの目的です。

なぜ今、SCMが重要なのか?

現代の市場では、以下のような背景からSCMの重要性が急速に高まっています。

1. 顧客ニーズの多様化

消費者は「すぐ欲しい」「選びたい」「安く買いたい」といったニーズを持つようになりました。これに対応するには、無駄な在庫を減らしながらも欠品しない柔軟な供給体制が必要です。消費者の欲しい時に手に入るかというのも物の価値に直結する大切な要素です。どこに欲しいかといったことも注目されています。Amazon等のコンビニ受取や出張先、出先で荷物を受け取りたいといったニーズもありますので輸送手段も商品の1部だととらえましょう。

2. サプライチェーンリスクの増加

自然災害、パンデミック、地政学的リスクなど、流通網の混乱が多発しています。SCMによって、複数ルートの確保や迅速な対応が可能になります。実際にコロナ渦では、「CY」いわゆるコンテナセンターの人が足りなくなって船に遅延が出たなんてこともありますし、最近は関税もよく話題に上がるように様々な要因の影響を受けやすい領域でもあります。リスクに対して備えることでより安定した供給ができるようになりますので常に情報を仕入れることが大切です。

3. DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展

在庫の見える化やリアルタイムな配送追跡など、デジタル技術の導入がSCMの進化を後押ししています。倉庫のDXなんかも近年注目されてます。今後日本では労働人口が減少していきます。簡単な作業から機械に移管することで労働力を確保し人員を適切な配置にすることができます。

SCMと他の管理との違い

よく混同されがちなのが「在庫管理」や「ERP」との違いです。

項目

内容

在庫管理

倉庫や店舗など、在庫の出入りを管理する部分的な機能

ERP

業務全体(会計、人事、販売など)を一括管理するシステム

SCM

サプライチェーン全体を俯瞰して最適化する手法

SCMは単なる在庫の調整だけでなく、企業の枠を超えて「調達先」や「物流業者」と連携し、全体を効率化する視点を持っています。様々領域の担当者とをつなぎながら適切な関係と仕組みを構築することが重要になります。総合的に様々な知識が必要になりますが、業務の範囲や領域が非常に多様です。

SCM導入のメリットと課題

【メリット】

コスト削減:過剰在庫や配送の非効率を排除

企業に1人でも専任やシステムを入れることで今まで見えなかった無駄な工程や予算の削減につながります。

納期短縮:需要予測と在庫計画が正確に

計画的な在庫管理、部品の安定した調達は供給の安定、納期を伸ばさないといった効果を期待できます。

顧客満足度向上:必要な商品を必要なタイミングで供給

共有の安定性は古曲満足度の向上につながります。

【課題】

初期投資と教育:システム導入や社員教育に時間とコストがかかる

まだまだニッチな職種というか領域なので、現在専任がいない会社は教育や導入にパワーが必要になります。ただし見合った費用対効果が見込める用であれば今後に備えて導入を検討してみてはいかがでしょうか?

部門間・企業間の連携:情報共有が不十分だと効果が出ない

企業間はもちろんですが社内に情報共有をする意識と仕組みがないと成り立ちません。いつ何をリリースする、新しい商品を取り入れる等の情報は社内間で共有しないと意味のない物になってしまいます。

サプライヤーの意識差:中小企業や海外業者との温度差

海外から部品を調達したり外資のサプライヤーとの取引では、間隔が異なるため注意しながらコミュニケーションをとる必要があります。商品を市場に流通させたいという意思は一緒ですのでお互いがお互いの文化に歩み寄ることで良いパートナーになれます。

SCMの未来:AI・IoT・DXとの融合

SCMは今後さらに進化していきます。

AI予測:過去データと天候、SNS動向などを加味して需要を予測

IoT連携:倉庫の在庫量をリアルタイムで自動計測

デジタルツイン:仮想空間で物流をシミュレーションして最適経路を事前検証

これらの技術によって、SCMは“待ちの業務”から“攻めの戦略”へと変貌しています。自動運転やドローン輸送なんかも今後実装される可能性がどんどん高くなっています。