調達篇 商品、部品の調達で使える小技

急に物品を調達しないといけなくなった時

商品、物品の調達にかかわる仕事をしていると急に物品を相当数調達しないといけなくなったり、セットにしている部品の価格が合わなくなったりしますよね。

昨今いろんな物の高騰で、前回よりも物品の価格が変わってるってことや価格改定の連絡が急に来たりってことありますよね。

物品の調達担当とかサプライヤーチェーンマネジメントの領域にいる方は日常茶飯事ですよね。

一般的には仕入れたものを販売するという場合だと、代理店や小売りはそのまま利益を維持できるように値段を上げることになります。

レンタル事業なんかも致し方なく価格改定で調整したりすることになるんですが、自社のサービスで扱っている場合はどうでしょう。私は個々の経験が圧倒的に多いのですが現行維持をして、尚且つ原価がかさまないようにする必要が出てきます。

そんな時に例えば同一の性能を持った代替品を探したりすることになるわけなのですが、今まで前任から調達ルートを引き継いできました。なんていう方なんかは非常に困るのではないでしょうか。

今回の調達篇は主にそこの新しい部品を探さないといけない、代替品を用意しないといけないといった時、困っている方に役に立つような方法や技術をご紹介したいと思います。

市場調査、リサーチをしよう

まず必要になるのは市場調査、リサーチです。ただし、自分のあまり詳しくない系統の製品だったりする場合もあります。どうするとうまくいくのか順を追ってご説明いたします。

まずは比較表と希望条件をまとめましょう。

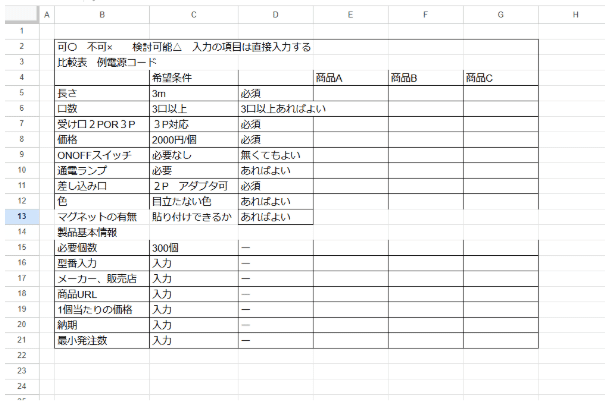

希望条件表の挿入

まずはエクセル、スプレッドシートで簡易的でいいのでこういった形で希望条件を入れた商品ごとの比較表を作成しましょう。A列~D列が希望条件

E列~先に商品比較表をそのまま続けて作成すると便利です。

希望条件は概念的なものでなく段階でまとめましょう。わかりやすいのは必須条件、あれば尚可、なくても良いの3つに分類することで後々非常に役に立ちます。

比較表を作成するのに必要な情報は実際に参考になる部品商品の製品表示を1つ2つ調べてその情報を項目にしましょう。製品のフライヤーなんかがネットに転がっていると非常に使いやすいです。製品情報に記載の製品の表示を参考に条件を作りましょう。

製品名、製品型番、定価(メーカー希望小売価格)情報ソース(amazon,モノタロウなどの場合は商品ページのリンクを控えましょう。)調べられる場合は販売元の連絡先情報を入れておくと後々非常に役に立ちます。それから商品を選定するために必要な情報となります。

・納期は間に合うのか? リードタイム

・最小発注ロットの有無

などなど製品の性能には関係ないものの今回の調達には必要な情報をあらかじめまとめて表にしておきましょう。これが後々財産と効率化につながります。

そもそも製品に関する知識がありませんという場合。

この場合は必須条件だったり比較表の項目を作るのも難しいといった感じになりますよね。その場合はまずリサーチから始めましょう。キーワード、製品グレードだけ同一の物品を検索出来れば、その製品のリーフレットだったり、製品表示がネットに転がってます。2~3種類の商品の製品の機能表示を見てそれをもとに比較表を作りましょう。比較表は1回作ったら終わりではなく後々こんな条件も必要だったといったことが出てくる場合が多いです。そんな時に製品ページやURLリンクを一緒にまとめておくと再確認が非常に効率的に進みます。

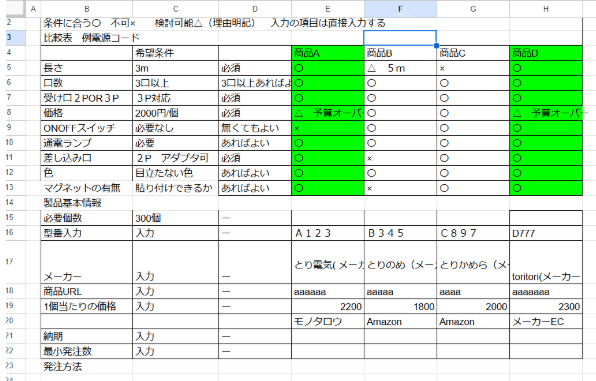

商品比較をしよう

比較表が完成したら製品比較をして検討が可能な商品とちょっと条件に合わない商品を振り分けましょう。ここで予算が多少合わないけどほかの条件はいいなと思うものは残しておいた方がいいです。後々必要になるもしくはこの問題は改善できる可能性があるからです。

この時に希望条件表で必須、あれば尚可、なくてもいいで振り分けてあると非常に簡単です。

例 商品Aと商品Cは予算以外はおおむね可 商品BとCはそこまで問題ないものの条件を満たしてません。

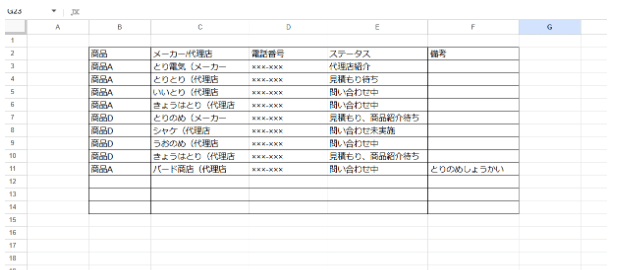

アタックリスト作成から見積もり取得

私は元営業なのでこういう時にアタックリスト作成なんて言葉を使いますが、次は検討している商品を取り扱ってるECやメーカー、代理店をピックアップしましょう。商品名、販売しているところ、電話番号、ステータスがあると良いです。一気に複数問い合わせをしてると、どこに問い合わせをしてどこから帰ってきたかわからなくなっちゃいますよね。特に同じ商品でやるとなりがちです。ステータス記入欄を作って今どのステータスなのかを管理できるようにしましょう。もう終わったのか?先方のアクション待ちなのかを一緒に管理できると非常に便利で効率良くお仕事が進みます。

リストに従って問い合わせをしましょう。リストには後でわからなくならないようにステータス記入欄も設けましょう。

ここでも希望条件表を使って相手に希望条件を伝え、なぜこの商品が欲しいのかを伝えましょう。

なぜこの行為が必要なのか?

それはメーカーでも代理店でもいいんですが相手の手元にある希望条件に合う商品を紹介してもらうことができるからです。ここできちんとコミュニケーションをとることによって、実は価格がちょっと微妙で諦めていた商品がこの代理店だとこんなに安く手に入るなんてことがあったりするわけです。もちろん相手側にとってもビジネスチャンスですので、ちゃんと条件を決めていれば条件に合った商品、ちょっと合わないけど検討の余地がある商品を紹介してくれます。メーカーに連絡すると代理店を紹介されるケースが多くありますが、紹介された代理店にもしっかり連絡をして要件を伝えましょう。

メーカー直接のほうが安そうと思っているかもしれませんが、メーカーにとっての顧客は自社の商品をたくさん仕入れて売ってくれる代理店なので、直接の取引をできないメーカーは多いです。でも代理店側もいろんな条件はあれど、一般販売価格より安く商品を仕入れていますので。価格の条件は交渉できますし、それこそいろんなメーカーから同一系統の商品を仕入れて販売してますので、提案頂ける商品は非常に多いです。

納期調整をしよう

最後は納期調整です。

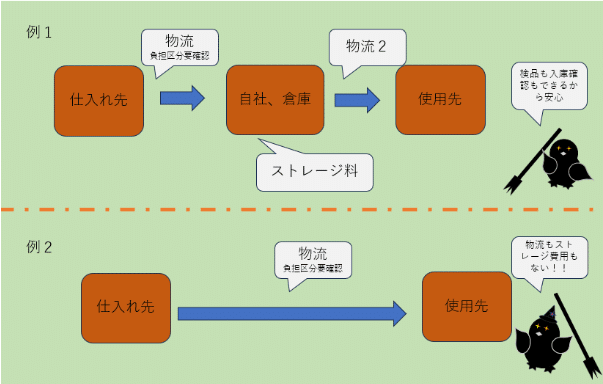

必要な数を必要な時に入れましょう。ただし、外注の倉庫なんかを契約していたり、入荷から出荷までのスパンが長いような場合はストレージ費用が掛かってしまいます。ここのストレージ費用を抑えることも非常に利益を出すためには重要です。商品を発注する段階で最短ではなく何月何日ごろ届くようにできませんかなど、納期も調整できると、ストレージの圧迫や、保管費用を最小限に抑え商品を使用先まで届けることができます。

ビジネススキームによっては顧客に直接送る。といった手段も使うことができます。費用面のみならず、検品はできませんが一回受けて出庫する手続きや作業をする工数を大幅に削減することができます。もちろん、自社から出すことで物流費用も2重でかかってしまいますので非常に経費、原価を下げることにもつながります。

いわゆる注文が入ってから発注をするドロップシッピングなんかは2のやり方でやりますよね。仕入れ先から直接使用場所へできるだけ早く期日通りに商品が届くように。

1番はコストはかかるものの自分たちで確実に品質を保証しながら商品を提供する時に適していますし、在庫をある程度抱えて発注されたらすぐ出荷なんてこともできます。

自分のビジネスに適した方法で調達をしましょう。

いつか誰かのためになるサプライヤーチェーンマネジメント調達篇でした。